1919年度 (大正8年度)

できごと

4月6日 午前8時より東京府女子師範学校講堂に於て新入生徒の父兄会が開かれた[1]。

4月7日 仮事務所から校舎に移動。当初この日に始業式が予定されていたが新校舎の準備が整わず9日に延期。[1]

4月9日 始業式挙行(当初予定4月7日、新校舎の準備整わず延期された)。

A、B、C、Dの4組、担任は橘純一、田辺晋八、田中五一、益田舜之助、制服はネクタイが黒繻子、釦掛、背広型のものであった。(制服“標準服”として定着していくのは2年後である)[2]

4月10日 午前8時より第1日の授業が行われた。[1]

4月24日 鎌倉鶴岡八幡宮社にて紫友会発会式[3]。4月20日だったとする説もある。この日、鎌倉・江ノ島方面にて校外教授あり。

5月1日 靖国神社鎮座50年祭につき休業[1]

5月5日 端午の会を催し本校の前途を祝福するため気球附の鯉幟を揚ぎ、校庭で鯉あげ(風船を多くつけて布製の鯉を飛ばす。以後伝統行事となった)[1][2]

5月7日 皇太子殿下御成年式、午前7時職員一同および生徒総代4名馬場先門内に於て殿下御参内の〓簿(字不明)を拝し、9時30分より学校に於て奉祝式を挙行す、式後各学級に於て茶話会を開く[1]

5月18日 午前9時より本校生徒出身小学校の校長訓導招待会を開く、来会者56名[1]

5月25日 伊藤長七校長が生徒父兄会の席上、農村生活を体験し、心身の鍛錬・知識の修養を図る転地修養隊の実施意向を発表[4]

5月27日 海軍記念日につき、午前7時より田邊教諭、佐藤海軍中尉、伊藤校長の記念講話あり、終つて今般6週間現役兵として第一聯隊に入隊する益田教諭の送別式を行う[1]

6月11日 江原素六氏来校災害防止会主催の安全週間に関し講話あり[1]

6月15日〜21日 安全週間、本校職員生徒一同参加[1]

6月16日 故井上府知事の府葬につき午前8時職員生徒一同葬場たる日比谷公園南外側に於て霊柩に対し敬礼を行う[1]

6月17日 藤森良藏氏来校、物事の考え方につき講話あり[1]

6月20日 放課後世界探検家菅野力夫氏の講話あり[1]

6月25日 地久節につき、最終授業時に於て、西島東京女子高等師範学校教諭の、坤徳に関する講話、次いで伊藤校長の訓話あり[1]

7月1日 世界大戦講和条約成立祝賀のため休業、午前9時職員生徒一同学校に参集祝賀会を挙行、次いで武者小路外務省第二課長の講話あり、終わって各学級に於て茶話会を開く[1]

7月19日 第1学期終業式[1]

7月22日〜8月7日 伊藤校長以下6名、生徒有志51名を引率し、7月22日午前11時15分上野駅発、爾来信州北佐久地方に於て農村生活を営み、8月7日午後3時35分上野駅着解散(いわゆる転地修養隊の第1回目)[1][5][4][2]

9月1日 午前8時第2学期始業式挙行[1]

10月30日 天長節祝日、職員生徒一同午前6時半宮城前に参集、両陛下の万歳を壽ぎ奉る[1]

11月3日 第2期分校舎建築工事に着手、明治天皇御誕辰の佳日をとし、午前8時より本校創立記念式[6]を挙ぐ、式後紫友会の催として、学芸会および運動会を行う[1][5][2]

11月6, 7日 午前6時上野駅発、千葉県佐原銚子地方に修学旅行を行う、参加人員、校長以下職員6名、生徒156名、伊能忠敬翁遺物見学、香取神宮参拝、犬吠岬灯台、無線電信、醬油醸造場等見学、銚子〓雞館に1泊、翌7日午後7時20分両国駅帰着解散[1][5][2]

11月10日 男爵高木〓寛氏来校講話あり[1]

11月16日 午前8時より、保証人職員懇話会を開く、来会者約100名、この日は日曜なれど、生徒も登校し、9時まで授業を行い、保証人の参観に供す、授業後懇話に移り、午後1時終る[1]

11月20日 放課後職員生徒一同校庭に集まり、信州北佐久郡志賀村神津猛氏寄贈の馬鈴薯(夏季休業中本校転地隊が掘りたるもの)を茹でて食う[1]

11月26日〜12月18日 復習週を行う[1]

12月19日 井頭公園、松陰神社方面に遠足を行う[1][5]

12月24日 午前8時第2学期終業式挙行[1]

1月1日 午前10時職員生徒一同宮城前に集合、拝賀式を行う[1]

1月8日 午前8時始業式挙行[1]

2月1日 大正9年度の入学志願者の願書受付開始[1]

2月11日 紀元節、午前6時30分職員生徒一同宮城前に集合、拝賀式を行う[1]

2月14日 寒稽古として、午前6時30分職員生徒登校全員にて体操を行い、朝食後8時より授業を行う[1]

2月19日 紫友会談話部大会開催、内務省監察官前田多聞氏の「欧米漫遊所感」と題する講話あり[1]

2月21日 午後1時30分公開の中学教科研究会を開く、来会者約100名、第一高等学校講師和田八重造氏中学校に於ける理科教授案につき講演あり、講演終りて来会諸氏の討議あり、5時半閉会[1]

2月28日〜3月4日 伊藤校長教育視察のため、伊勢、京阪、福岡地方へ出張[1]

3月1日〜3月13日 第3学期復習週を行う[1]

3月6日 午後1時30分より中学教科研究会を開く、来会者145名、文学博士田中寛一氏の「入学考査と心理考査」と題する研究発表あり、講話終わりて、来会諸氏の討議あり、午後6時閉会[1]

3月10日 陸軍記念日、午後7時始業、9時まで陸軍少佐永田鐵山氏の「将来の国防策」と題する講話あり[1]

3月22, 23日 第2学年補欠入学考査施行[1]

3月24日 大正8年度終業式を行う[1]

3月27〜29日 小石川区竹早町女子師範学校に於て、第一学年入学考査施行、受験者1318名[1][2][5]

3月30日 午後6時入学考査結果、入学を許可せられたる者(合格者)179名[1]

教職員一覧

| 氏名 | 職掌・教科目 | 着任 | 離任 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 伊藤長七 | 校長 | 大正8年1月 | 昭和5年4月 | |

| 橘純一 | 国語及漢文 | 大正8年3月 | 大正14年4月 | 後に二松学舎大学名誉教授 https://ja.wikipedia.org/wiki/橘純一 |

| 田邊晋八 | 数学 | 大正8年3月 | 昭和12年4月 | 著書『手先で出来ぬ心の算術』(大正14年) http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/919419 |

| 田中五一 | 博物 | 大正8年3月 | 大正10年12月 | 「日本の博物学の父」と言われる田中芳男(1838-1916)https://ja.wikipedia.org/wiki/田中芳男 の子。長野県飯田市出身。「田中五一旧蔵資料」が、飯田市美術博物館にあり。 |

| 佐々木 等 | 体操 | 大正8年8月 | 大正9年9月 | 最初の(Wikiでは歴代2人目と記載されているが、事実上の初代)サッカー日本代表監督(選手兼任)(1921年第5回極東選手権大会(上海))後藤健生著『日本サッカー史 日本代表の90年』http://fukuju3.cocolog-nifty.com/footbook/2007/01/post_4b82.html |

| 益田舜之助 | 英語 | 大正8年3月 | 大正13年3月 | 昭和16年、新潟県立三条中学校校長に就任 |

| 常田宗七 | 歴史 | 大正8年4月 | 大正15年3月 | 昭和3年、東京府立第九中学校初代校長に就任。「九中はナンバースクールのひと桁台最後の学校であるが、これまで天下に名をあげて立派になっている一中、四中、五中、六中にも勝るような学校を、これから作ろうじゃないか!」http://www.e-tomonet.jp/radio/kitazono/sankou/02.html |

| 梁田 貞(ただし) | 唱歌 | 大正8年3月 | 大正12年3月 | 「城ヶ島の雨」「どんぐりころころ」等の作曲者。一中・日比谷高の教諭(1912年~1949年)と兼務していた? https://ja.wikipedia.org/wiki/梁田貞 |

| 小田内通敏(おだうち みちとし) | 地理 | 大正8年8月 | 大正9年3月 | 郷土地理学のパイオニア。「帝都と近郊』(大正7年)、早稲田中学校講師のち早稲田大学講師。 |

| 岩崎民平 | 英語 | 大正8年8月 | 大正11年3月 | 後に東京外国語学校(後東京外語大)教授、第2代学長、同名誉教授。辞書編纂者。研究社『新英和大辞典』『新英和中辞典』等の編纂者でもある。https://ja.wikipedia.org/wiki/岩崎民平 |

| 畠山 裕 | 国語 | 大正8年8月 | 大正9年2月 | |

| 笹井山壽郎 | 教練・事務 | 大正8年3月 | 大正9年3月 | 『七十年史』職員一覧の「笠井山寿郎」の「笠」は誤植 |

| 鈴木春視(はるみ)(号 翠軒(すいけん) | 習字・事務 | 大正8年3月 | 昭和2年4月 | 書家。日本芸術院賞、第20回文化功労者。https://ja.wikipedia.org/wiki/鈴木翠軒 |

| 古平源一郎 | 事務 | 大正8年9月 | 大正9年11月 | |

| 久保田榮吉 | 事務 | 大正8年12月 | 昭和9年3月 | |

| 矢沢貞則(弦月) | 図学 | 大正8年4月 | 大正11年3月 | 日本画家。長野県上諏訪出身。のちに、東京女子高等師範、東京美術学校講師、日本美術学校教授を務める。http://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/8834.html |

| 村地長孝 | 校医 | 大正8年7月 | 昭和14年7月 | 明治4(1871)年~昭和24(1949)年 明治~昭和期の体育生理学者、医師。東京高等師範学校教授、宮内省侍医。 |

| 青柳宗平 | 不明 | 大正8年3月 | 大正8年8月 | |

| 長畑 功 | 柔道 | 大正8年4月 | 大正8年12月 | 八段。講道館護身術作成委員(25人)の一人。 |

| 石黒魯平 | 英語 | 大正8年5月 | 大正8年7月 | 言語学者、音声学者。『言語学提要』『標準語の問題』著書多数 |

| 上条辰蔵 | 英語 | 大正8年6月 | 大正8年7月 | (?-1939),文部省派遣研究員, 東京外国語学校卒、英学者。 東京高師教授。東洋大学でも教えていた当時の学生に栗山ツネ先生がいた。 |

| 鵜飼盈治 | 英語 | 大正8年6月 | 大正8年7月 |

修学旅行

伊藤校長以下職員6名、生徒156名が11月6日〜7日の日程で千葉県佐原・銚子方面へ修学旅行へ行っている。行程の詳細は『開拓』創刊号にあり。

講演会

校外より著名人を招き講話を開催した。この年は江原素六、藤森良蔵、菅野力夫、武者小路外務省課長。[2]

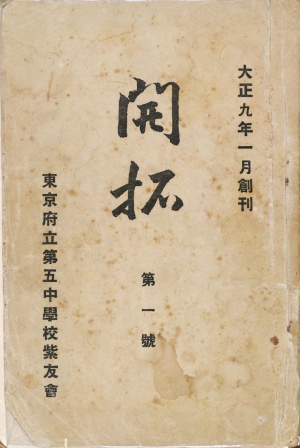

開拓 (第1号)

第1号が大正9年1月に発行された。

目次

- 写真

- 巻頭の辞

- 法の話

- 螢火

- 紫草及紫に就て

研究

- 義家、貞任の連歌に就いて

- 蝉の発音器官

- 吾が校史の出発点

- 萬國に冠絶せる我が國體の精華

- 釈迦牟尼世尊

- 顕宗仁賢兩天皇の御危難

- 上世に於ける東北地方の開拓者

- 古代に於ける日韓関係

- 算術応用問題解法の研究

文苑

- 川開き、その他

- 休暇日記の一節

- 憤怒

- 我が幼稚なる詠草の中より、そのほか

- 五月五日鯉幟を放ちたる時

記事

- 学校記事

- 学校日誌抄

- 紫友会記事

- 紫友会日誌抄

- 夏期転地修養隊記事(その目次)

- 修学旅行記事

- 本校創立記念式

雑録

- 井上長官の訃に接して

- お好きなもの

- 職員生徒氏名欄

関連項目

脚注

- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 東京府立第五中学校・学校沿革誌

- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 創立70 周年記念誌

- ↑ 3.0 3.1 「創作」第90号:昭和47年3月15日

- ↑ 4.0 4.1 「創作」第63号:昭和40年3月5日

- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 「創作」第61号:昭和39年9月29日/(4)

- ↑ 昭和39年度版学校要覧の学校沿革のページでは「開校式」と記述されている